Первая карта развивающегося мозга дает представление о происхождении психических расстройств.

Человечество наблюдало за Луной с благоговением, даже ужасом из-за ее предполагаемого злонамеренного влияния на протяжении тысячелетий, пока поляк Иоганн Гевелий , сын богатого пивовара, не построил самодельный телескоп в том, что сейчас является Гданьском, и каждую ночь сидел, изучая этот странный внеземной мир и зарисовывая его. В 1647 году он опубликовал первую книгу карт Луны . НейробиологТомаш Новаковски , 40 лет, вырос в том же городе, что и Гевелий, и в эту среду руководит первым черновиком карты мозга на стадиях его развития: от эмбриона до взрослого человека. Исследователь говорит, что чувствует себя одним из тех пионеров-картографов. «Люди не достигли бы Луны, если бы у нас не было карты лунной поверхности. Все великие достижения и достижения в истории начались с создания точных карт», - объясняет он EL PAÍS.

Новаковски — одна из ключевых фигур в инициативе BRAIN по картированию человеческого мозга, американском проекте, запущенном президентом Бараком Обамой в 2013 году и уже собравшем колоссальный бюджет в размере около 4,5 миллиардов евро . «Мозг, который порождает наши мысли, идеи и воображение, остаётся важнейшим неизученным объектом. Чтобы понять его, нужно начать с изучения его компонентов», — говорит Новаковски из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Задача колоссальна. Во время беременности одна клетка — яйцеклетка, оплодотворённая сперматозоидом, — размножается, и с третьей недели начинается развитие зачаточной нервной системы, завершающееся формированием мозга с 86 миллиардами нейронов и триллионами связей между ними. В этой невообразимой хореографии внутри черепа плода некоторые клетки часто выбирают альтернативные пути. Новаковски приводит оценки, согласно которым 15% детей и подростков живут с нарушениями нейроразвития, такими как аутизм, шизофрения и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

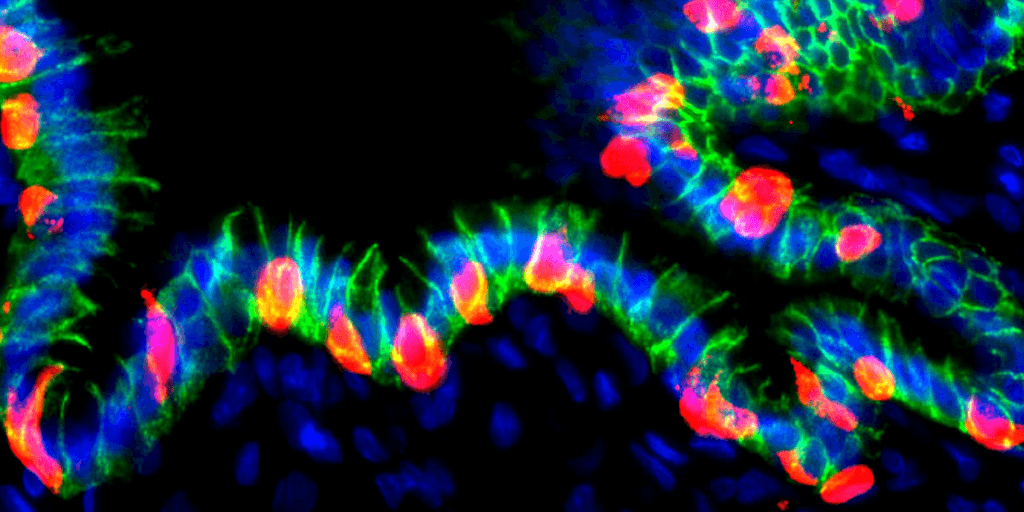

Международный консорциум теперь использовал новейшие технологии, способные анализировать, какие гены активны в каждой клетке, чтобы создать первый черновик динамической карты развивающегося мозга. «Ткани человека могут быть получены хирургическими процедурами или из мозга, вскрытого после смерти , который обычно выбрасывается. Если клетки достаточно быстро изолировать из ткани, их можно культивировать in vitro в течение нескольких часов или, в некоторых случаях, в течение нескольких дней. Это дает нам уникальную возможность изучать процессы развития у людей», — говорит Новаковски. Так называемые плюрипотентные стволовые клетки , полученные из избыточных эмбрионов из клиник по лечению бесплодия или из перепрограммированных взрослых клеток, теперь также позволяют исследователям имитировать ранние стадии развития мозга в лабораторных условиях .

Новые данные – первый шаг к пониманию того, на каких этапах беременности риск развития опухоли головного мозга или отклонений в нейроразвитии наиболее высок. Гены, связанные с такими расстройствами, как аутизм и шизофрения, объясняет Новаковски, активируются наиболее интенсивно в конце беременности, именно на стадиях, которые больше всего отличаются от таковых у мышей и других лабораторных животных. Наличие собственного атласа крайне важно для понимания того, как развивается человеческий мозг.

Мозг содержит тысячи подтипов клеток, каждый из которых узкоспециализирован в своей функции: нейроны, ответственные за мышление, астроциты , обеспечивающие поддержку, олигодендроциты , действующие как изолирующий слой для нейронных путей, и микроглия , которая очищает нервную систему от мусора. Консорциум обнаружил, что во время внутриутробного развития клетки обладают удивительной гибкостью в своей идентичности, что позволяет им дифференцироваться в другие типы клеток, встречающиеся во взрослом мозге. Эта гибкость также является их слабостью. Исследователи идентифицировали тип прогениторных клеток, присутствующих во втором триместре беременности, которые могут генерировать нейроны, олигодендроциты или астроциты. А глиобластома , неизлечимый рак мозга, содержит клетки, похожие на этих прогениторных, что дает ключ к разгадке происхождения этой опухоли.

Консорциум, называемый BRAIN Initiative Cell Atlas Network , объявил в эту среду о своих результатах в полудюжине исследований, опубликованных в журнале Nature . Первая строка его вступительного текста напоминает о работе испанца Сантьяго Рамона-и-Кахаля , человека, который, вооружившись микроскопом и мозжечком цыпленка, представил в 1888 году в Барселонепервое объективное доказательство того, что нервная система организована в отдельные клетки. «Почти вся современная нейронаука основана на концепциях, предложенных Кахалем», — говорит Новаковски. «Он был провидцем, даже в аспектах, которые мы до сих пор не знаем, как изучать. Я убежден, что его видение будет продолжать резонировать еще долгие годы», — добавляет профессор из Калифорнийского университета.

Испанский нейробиолог Рафаэль Юсте был в центре инициативы BRAIN. Он вспоминает, что однажды в сентябре 2011 года в английском поместье Чичели-Холл он встретился с двумя десятками экспертов в области мозга или изучения структур размером в миллионные доли миллиметра, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество. Юсте встал и спровоцировал дебаты: он предложил анализировать все нейроны, один за другим. Он заявил, что изучение лишь нескольких — это всё равно что пытаться смотреть телевизор, наблюдая за одним пикселем. Среди голосов, утверждающих, что это невозможно, американский генетик Джордж Чёрч , который возглавлял проект по секвенированию ДНК человека с 1984 года, встал и заявил, что в науке «нет ничего невозможного». Белый дом принял это предложение, и в начале 2013 года Обама торжественно объявил о проекте : «Люди могут идентифицировать галактики, находящиеся на расстоянии световых лет, мы можем изучать частицы меньше атома, но мы до сих пор не разгадали тайну полутора килограммов материи, находящихся у нас между ушами».

Профессор Колумбийского университета (США) Юсте с энтузиазмом воспринял последние результаты инициативы. «Этот атлас типов клеток в процессе развития крайне важен не только для научного понимания развития мозга — что поистине захватывающе, учитывая, что он собирается и самоорганизуется без внешних указаний, — но и потому, что он предоставляет фундаментальную информацию для понимания изменений и патологий, возникающих во время беременности и на ранних этапах жизни», — говорит он. «Эти результаты демонстрируют, насколько важны для науки и медицины постоянные инвестиции в разработку и применение новых методов», — подчёркивает Юсте, инициатор создания будущего Национального центра нейротехнологий (Spain Neurotech) в Мадриде.

Два года назад команда нейробиолога Хункуй Цзэн представила самую полную карту мозга взрослой мыши: орган размером с горошину , содержащий всего 70 миллионов нейронов и 5300 типов клеток. Цзэн и ее коллеги из Института мозга Аллена в Сиэтле теперь сосредоточились на клетках, необходимых для функционирования нервной системы: тормозных ГАМК-ергических нейронах , которые действуют как тормоз на мозг, снижая его активность для облегчения передачи информации. По словам исследователей, эти нейроны продолжают развиваться после рождения, особенно в областях мозга, участвующих в обучении, эмоциях и принятии решений. «Это означает, что может быть более продолжительное окно, чем считалось ранее, для вмешательства и помощи мозгу в реорганизации, особенно в случае детей с нарушениями развития», — подчеркнули в заявлении Института Аллена.

Нейробиолог Гильермина Лопес Бендито говорит о «качественном скачке» в своей дисциплине. «До сих пор у нас были атласы клеток, в основном мозга взрослого человека, которые давали статичное представление о клеточной идентичности. Этот сборник статей превращает этот моментальный снимок в динамичный фильм: он реконструирует временную последовательность и клеточные линии, дающие начало развивающемуся мозгу», — говорит исследователь из Института нейронаук в Аликанте.

Лопес Бендито руководит лабораторией, изучающей невероятно плотную сеть связей между клетками мозга. Она подчёркивает, что консорциум, в работе которого она не участвовала, составил карты различных видов млекопитающих, от мышей до человека, выявив специфические особенности человека и других приматов, такие как более длительный период генерации новых нейронов и диверсификация коры головного мозга после рождения. «Эти временные различия могут лежать в основе как когнитивных способностей человека, так и нашей большей уязвимости к генетическим мутациям или экологическим нарушениям в процессе развития», — отмечает нейробиолог.

В 1888 году Сантьяго Рамон-и-Кахаль, в одиночку вооружившись микроскопом, приступил к выполнению невыполнимой миссии – картированию мозга, миллиметр за миллиметром. Его работа достигла кульминации в 1904 году с публикацией «Текстуры нервной системы человека и позвоночных » – колоссального труда объёмом 1800 страниц, включавшего предупреждение: «Для полного завершения строительства здания неврологии потребуются ещё столетия». Томаш Новаковский настроен более оптимистично. «Не думаю, что нам нужны столетия или даже десятилетия. Меня впечатляет скорость, с которой, особенно в последние годы, развивается искусственный интеллект, способный моделировать определённые когнитивные процессы с помощью вычислительных моделей», – размышляет исследователь. «Я думаю, мы быстро приближаемся к моменту, когда теория и моделирование будут делать прогнозы о том, какие клетки и молекулы необходимы для структуры и функционирования мозга. И у нас будут необходимые технологии для проверки этих прогнозов», – предсказывает он.

EL PAÍS