Una missione interstellare per studiare da vicino un buco nero: fantascienza o realtà?

I buchi neri sono uno dei grandi enigmi dell'universo. Persino le menti più brillanti della fisica moderna non sono riuscite a svelare cosa accada esattamente al loro interno, dove si nasconde un punto di densità infinita noto come singolarità . Né si sa cosa accada quando attraversano il loro confine, il cosiddetto orizzonte degli eventi . Esistono diverse teorie, ma quasi nessuna certezza. Noti per un'attrazione gravitazionale così intensa che nemmeno la luce può sfuggirgli, questi fantasmi di quelle che un tempo erano stelle giganti rappresentano molto più di misteriosi oggetti cosmici: sono laboratori naturali per testare i limiti della fisica.

In questo contesto, il celebre fisico teorico Cosimo Bambi , ricercatore presso l'Università Fudan (Shanghai, Cina), propone un'idea a dir poco audace: inviare una minuscola sonda interstellare verso il buco nero più vicino alla Terra, con la missione di raccogliere dati di prima mano e verificare se quanto previsto da Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale più di 100 anni fa rimanga valido in condizioni estreme. La sua proposta è stata pubblicata questo giovedì sulla rivista iScience , parte del gruppo Cell Press.

"È vero", esordisce Bambi in videochiamata dalla Cina, "sembra fantascienza, ma non credo lo sia. È qualcosa di realistico, non per ora, ma per i prossimi anni". Il piano delineato dal fisico si basa su un'ipotesi già di per sé rischiosa: l'esistenza di un buco nero a 20 o 25 anni luce dalla Terra. La prima sfida sarebbe trovarlo. Rilevare uno di questi mostri cosmici in isolamento è difficile perché non emettono luce o altre forme di radiazione, quindi la loro esistenza può essere dedotta solo in base alle interazioni con altri oggetti, come se fossero giganti invisibili. Il più vicino conosciuto si trova a 1.560 anni luce dal nostro pianeta. Ma Bambi insiste sul fatto che la probabilità e l'uso di radiotelescopi o la rilevazione di onde gravitazionali potrebbero aiutare a localizzarne uno più vicino. Pertanto, secondo i calcoli dell'autore, una nanosonda impiegherebbe tra i 60 e i 75 anni per raggiungere il buco nero, e la trasmissione dei dati aggiungerebbe altri 25 anni. In totale, il progetto durerebbe dagli 80 ai 100 anni.

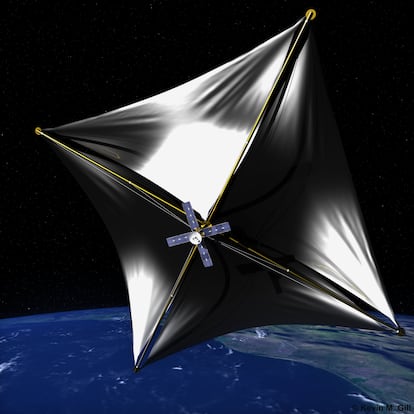

Una volta superata questa sfida iniziale, inizierà la corsa tecnologica. La proposta di Bambi prevede l'uso di nanoveicoli, minuscole sonde speciali del peso di pochi grammi, dotate di tutti gli strumenti necessari per effettuare misurazioni, e vele che sarebbero spinte da potenti raggi laser provenienti dalla Terra a un terzo della velocità della luce.

Poi arriva la terza sfida: cosa fare una volta che la missione raggiunge il suo obiettivo. Il fisico propone diversi processi di verifica, tra cui il funzionamento dello spazio-tempo attorno al buco nero, la verifica dell'esistenza dell'orizzonte degli eventi e l'indagine se le costanti fondamentali della fisica cambiano in presenza di campi gravitazionali così intensi. Per fare questo, Bambi pensa che l'approccio ideale sarebbe quello di inviare due nanoveicoli. Uno, chiamiamolo A, rimarrebbe a una certa distanza e monitorerebbe l'altro, B, che orbiterebbe vicino al buco nero, emettendo segnali periodici. Le alterazioni in questi segnali rivelerebbero se la metrica segue o meno le previsioni teoriche. Un secondo esperimento studierebbe l'esistenza dell'orizzonte degli eventi . Il veicolo B cadrebbe verso il buco nero e A misurerebbe per quanto tempo il suo segnale rimane attivo prima di scomparire.

Tutto questo, se la sonda riuscirà a entrare in orbita e a sopravvivere in un ambiente così ostile. "Non sto dicendo che sia possibile farlo ora, ma merita di essere discusso all'interno della comunità", spiega lo scienziato. Aggiunge che lo spirito della sua idea è quello di "stimolare" i suoi colleghi e verificare se i pilastri su cui si regge la fisica moderna da oltre un secolo siano ancora abbastanza solidi.

Il buco nero più antico"Alla fine, non si tratta solo di rispondere a domande scientifiche , ma anche filosofiche come cosa sia esattamente il tempo o l'origine dell'universo", sottolinea Bambi. Questi sono misteri che le attuali apparecchiature non riescono a risolvere, nemmeno se ci provassero. Tuttavia, alcuni strumenti come il James Webb Space Telescope continuano a riservare sorprese. L'ultimo, pubblicato questa settimana su The Astrophysical Journal Letters , ha rilevato il più antico buco nero attivo fino ad oggi. L'analisi della luce emessa dalla galassia CAPERS-LRD-z9, situata a oltre 13,3 miliardi di anni luce dalla Terra, ha permesso agli scienziati di trovare l'impronta digitale di un buco nero 300 milioni di volte più massiccio del Sole, incastonato al suo centro e già lì a scatenare il caos quando l'universo aveva appena 500 milioni di anni.

Alcuni dei postulati sollevati nell'articolo su Bambi si basano su tecnologie note. Ad esempio, l'uso di nanoveicoli azionati da fasci di luce. Nel 2016, Stephen Hawking e altri astronomi presentarono Breakthrough Starshot , un progetto per raggiungere Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino al Sole, utilizzando questi dispositivi. Ma a parte questo, gli esperti consultati si sono mostrati piuttosto scettici sui piani di Bambi.

"Questo progetto non mi sembra realistico", osserva Pablo Pérez González, ricercatore presso il Centro di Astrobiologia del CSIC. Lo scienziato concorda sul fatto che l'interesse per lo studio di un oggetto astronomico da vicino sia "straordinario" per la quantità di informazioni che si possono ottenere. "È come paragonare la visione di un gatto al cellulare con il toccarlo, l'annusarlo o l'ascoltarlo", afferma. Ma ritiene che sia necessario valutare la fattibilità e stabilire un piano realistico prima di precipitarsi a formulare teorie. "Pensare a qualcosa del genere è lodevole e interessante; è come passare dal leggere di un'escursione sulla Luna in un libro di Jules Verne al farlo davvero. Ma questa è scienza?"

Carlos Barceló, ricercatore del gruppo di fisica teorica dell'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia, va nella stessa direzione. "Penso che l'idea sia una speculazione guidata. Il ricercatore è molto noto nel campo della gravitazione, quindi sa davvero di cosa sta parlando, ma il suo articolo è altamente speculativo", commenta. Per Barceló, ciascuno dei punti sviluppati nel piano Bambi comporta livelli estremamente elevati di sviluppo tecnologico, quindi è difficile sapere se sarà praticabile per i prossimi 100 anni. "I margini di errore sono enormi. Questo è più appropriato per un saggio che per un articolo scientifico", riflette.

Bambi non si scoraggia. "Nella scienza, esperimenti o idee spesso non durano una sola generazione e spesso richiedono anni", spiega. Per lui, "la vera sfida in tutto questo è la fortuna". Gli astrofisici non sanno dove si trovi il buco nero più vicino . "Se fosse a 20 anni luce di distanza, la missione sarebbe possibile; se fosse a 40 o 50, diventerebbe molto più costosa e complicata e il progetto dovrebbe essere abbandonato", afferma.

Scoprire un buco nero così vicino rappresenterebbe già una svolta importante e attirerebbe l'interesse della comunità scientifica per il suo studio. "La vera sfida è convincere i colleghi che ne vale la pena. Se c'è motivazione, la tecnologia può essere sviluppata", spiega Bambi. A questo proposito, Pérez González sottolinea che le missioni interstellari per visitare stelle vicine "sono molto più praticabili" e che "parte degli obiettivi presentati dall'autore potrebbero essere raggiunti".

Barceló concorda: "Stimolare la creazione di microsatelliti che possano essere inviati in luoghi lontani , in tempi più ragionevoli, è molto interessante e prima o poi verrà sviluppato". Infatti, sono già in corso alcune ricerche per inviare micronavi alimentate da queste tecnologie verso pianeti vicini ai confini del sistema solare. "Mi sembra la cosa più vicina alla fattibilità", aggiunge.

EL PAÍS