Costellazioni aliene: un atlante raccoglie la visione celeste del mondo di 17 culture

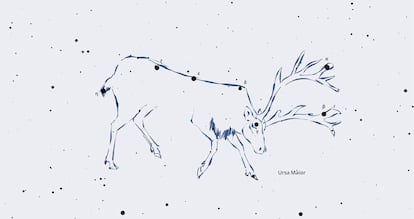

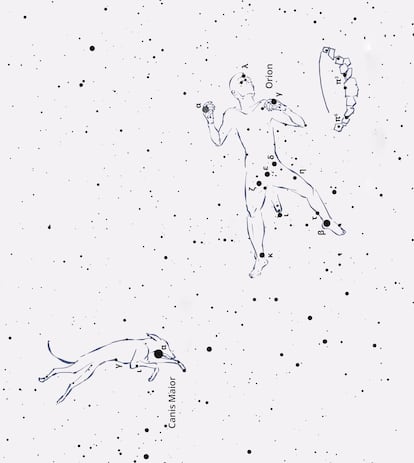

Le stelle punteggiano il firmamento in modo caotico e, da tempo immemorabile, l'umanità ha giocato disegnandovi sopra figure diverse. Dove i Greci immaginavano un grande orso, gli Egizi immaginavano un toro. I Tuareg, un cammello. I Navajo raffigurarono il primo uomo, il loro Adamo, in questo angolo del firmamento. Gli Eschimesi disegnarono la figura di una renna e gli Inca credevano di vedere in queste sette stelle la figura del loro fondatore.

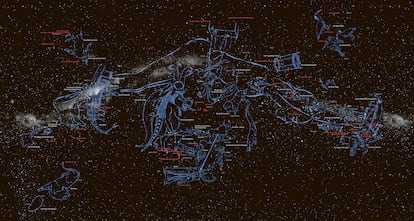

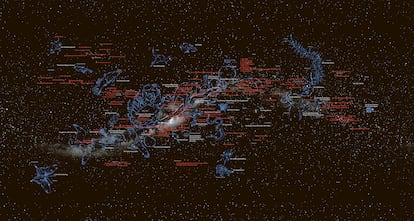

Le costellazioni rimangono immutate, ma i disegni che decine di civiltà vi hanno disegnato, le storie che hanno custodito nel cielo, stavano iniziando a sbiadire. Il filologo, traduttore e poeta austriaco Raoul Schrott ha trascorso sette anni a salvarle, osservando il cielo, ma anche la Terra, recuperando antichi documenti, rovistando nelle biblioteche e parlando con gli storici per ricostruire l'atlante celeste di 17 culture. Li ha raccolti tutti in un libro di oltre 1.200 pagine intitolato Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungs mythen der Menschheit ("L'Atlante del cielo stellato e i miti della creazione dell'umanità"; nessuna traduzione in inglese). Questa è la prima volta che vengono condivisi.

"Gli esseri umani hanno imparato a scrivere solo 15.000 anni fa", spiega Schrott in una videochiamata. "Le costellazioni sono state stabilite molto prima, come fecero i primi cacciatori-raccoglitori dell'età della pietra". Lo scrittore traccia questo parallelo perché crede che, in mancanza di lettere, i nostri antenati si siano rivolti alle stelle per scrivere le prime storie dell'umanità. "Era un modo per trasmettere la conoscenza alle generazioni successive", spiega.

Le stelle contengono anche insegnamenti, spesso di natura sessuale o morale. L'Orsa Maggiore era una ninfa, Callisto, trasformata in un animale per aver avuto una relazione con il dio Zeus mentre era sposato. Questa manciata di stelle ha servito per millenni a ricordare sottilmente alle donne che il sesso è migliore all'interno del matrimonio. Ci sono altre storie simili. Incesto, infedeltà, storie d'amore...

È curioso che, di fronte a qualcosa di così grandioso e trascendente come il firmamento, molte persone lo vedano come un luogo in cui riflettere i propri istinti e le proprie passioni. "Le costellazioni fanno parte di un universo troppo vasto, troppo freddo, distante e incomprensibile per la mente umana", riflette Schrott. "Ma d'altra parte, abbiamo disegnato al loro interno le nostre piccole storie umane; abbiamo preservato miti e racconti". È questa doppia faccia ad aver catturato la sua attenzione e a spingerlo a dare inizio al suo progetto.

Non tutte le stelle rappresentano storie piccanti o romantiche. La morte e la vita eterna sono temi ricorrenti in tutte le culture. Questi si combinano naturalmente con questioni più terrene, come informazioni pratiche sugli animali, le piante o il momento ideale per cacciare. "La volta celeste funziona come una Cappella Sistina naturale", riassume Schrott. "Le civiltà antiche hanno depositato lassù tutti gli aspetti centrali della loro cultura. Quindi, se volete sapere come funzionava la società babilonese, boro boro o maori, non vi resta che guardare il cielo, perché per loro funzionava come un libro di testo".

La verità è che sarebbe meglio farlo con il libro di Schrott in mano. Il suo lavoro non è unico; ci sono precedenti notevoli. Iniziative specifiche come l' Australian Aboriginal Astronomy Project , che riunisce accademici, educatori e anziani delle comunità indigene australiane per ricercare e documentare le conoscenze astronomiche tradizionali della zona. In Perù e Bolivia, ci sono decine di organizzazioni dedicate al recupero dell'eredità astronomica degli Inca . E portano le persone nei planetari o in tour per mostrare loro le costellazioni. "Il problema è che non hanno i disegni per farlo", si lamenta Schrott. O meglio, non li avevano, dato che ora possono usare quelli del suo libro, che ha donato a questo tipo di iniziative.

Esistevano anche trattati precedenti a quello di Schrott, come "Stairways to the Stars" di Anthony Aveni (1997, non tradotto in spagnolo), che passavano in rassegna i cieli di tre grandi culture del passato. Ma pochi hanno avuto illustrazioni così dettagliate, e nessuno ha documentato così tante visioni del mondo; nessuno le aveva mai condivise fino ad ora.

I Tuareg del Sahara, gli aborigeni australiani o i filippini dell'isola di Palpaba. I Pora di Bora Bora, i Maori della Nuova Zelanda, gli Eschimesi, i Boscimani, gli Inuit, i Navajo, gli Apache, i Maya. Le tribù andine e i Boro Boro del Brasile. Tutti compaiono nell'atlante di Schrott, che non parla tanto delle stelle quanto delle persone che le osservano. L'umanista ha documentato fino a 17 cieli in tutto il mondo. "È il numero minimo per offrire una visione del mondo intero", spiega. Da diverse latitudini, sensibilità e momenti storici. Queste furono anche le uniche visioni celesti del mondo che riuscì a documentare completamente, poiché molte sono andate perdute per sempre.

"La cosa più bella è stata scoprire che ogni cultura vedeva cose completamente diverse nello stesso cielo", commenta l'autore. Spiegare le differenze è facile: innanzitutto, a seconda della nostra posizione sulla Terra, vediamo porzioni diverse del cielo. Ci sono costellazioni esclusive dell'emisfero settentrionale, come l'Orsa Maggiore, Cassiopea o Cefeo. Altre sono visibili solo a sud, come la Croce del Sud o il Centauro. E c'è un terzo gruppo di costellazioni vicine all'equatore, come Orione o il Sagittario, che sono condivise da entrambi gli emisferi, ma sono viste in direzioni diverse, quasi capovolte, a seconda di dove le si guarda.

Infine, entra in gioco la paraeidolia , la tendenza umana a trovare forme familiari in immagini casuali, come quando le nuvole sembrano pecore o quando si pensa di poter vedere Gesù Cristo o Elvis su un toast. Qualcosa di simile accade quando si guardano le stelle: le persone vedono forme che sembrano familiari. Poiché la fauna selvatica varia in tutto il mondo, gli osservatori del cielo notturno collegavano le stelle disegnando immagini di cammelli, renne, squali o tartarughe, a seconda dell'animale con cui avevano più familiarità.

Schrott è soddisfatto del suo impegno; si percepisce un certo orgoglio in lui mentre porta il suo enorme libro per mostrarlo alla telecamera. Ma si rammarica che non sia stato qualcun altro, secoli fa, a decidere di metterlo per iscritto. "Molte delle storie che erano in cielo sono già andate perdute", spiega. "Questo avrebbe dovuto essere fatto almeno 100 anni fa, quando la tradizione orale le manteneva vive".

Il suo compito era quello di attingere a coloro che avevano iniziato a farlo, setacciando vecchi libri e documenti per scoprire qualsiasi informazione. A questo proposito, l'autore sottolinea il lavoro di alcuni missionari spagnoli. "In mezzo a tutto l'orrore del colonialismo, abbiamo trovato questo piccolo aspetto positivo, un paio di persone che hanno fatto qualcosa di importante per preservare la cultura di quelle terre, invece di imporre la propria. Hanno scritto miti celestiali sui Maya e sugli Inca, informazioni che sarebbero andate perdute senza di loro", spiega.

Questo non è l'unico episodio degno di nota sulla Spagna. L'autore racconta come la pionieristica cooperazione scientifica tra musulmani, ebrei e cristiani, che ebbe luogo nel Paese alla fine del Medioevo, fu fondamentale per la formazione delle costellazioni moderne.

Tuttavia, l'atlante di Schrott prende le distanze dalla prospettiva eurocentrica e accenna solo brevemente alle attuali costellazioni ufficiali, già ampiamente documentate. "Il nostro cielo è un cielo atipico, perché è un'appropriazione culturale", osserva l'esperto. "Assiri, Sumeri, Babilonesi, Greci, Romani, Arabi... Nel cielo europeo si possono vedere le tracce di tutte le grandi civiltà che sono passate di qui", riassume.

Alla fine, fu questo cielo ibrido, creato con gli scarti di altre culture, a prevalere. L'atlante di Schrott riflette le storie di tribù estinte da tempo, o diluite da una globalizzazione terrestre che si è estesa ai nostri cieli.

Nel 1919 fu fondata l'Unione Astronomica Internazionale (IAU), l'unica autorità riconosciuta al mondo per la denominazione di stelle, costellazioni, lune e pianeti. Tre anni dopo, definì ufficialmente le 88 costellazioni che coprono l'intero cielo visibile da qualsiasi punto della Terra. Nel 1930, l'IAU stabilì i confini ufficiali di ciascuna costellazione e tracciò i confini della mappa celeste. Il cielo è suddiviso in queste 88 zone definite; non c'è spazio per nuove scoperte visibili dalla Terra, né per la creazione di nuove storie e miti. Con potenti telescopi, nuove stelle, galassie e ammassi vengono gradualmente scoperti. L'IAU li cataloga con nomi tecnici come VVVX 03 o DELVE 6. Nessuno inventa storie su di loro, perché non sono visibili a occhio nudo.

Il cielo potrebbe essere un luogo meno suggestivo oggi. Tutte le costellazioni potrebbero essere state viste, rivendicate e nominate secoli fa. Ma ci sono molte storie da scoprire al loro interno. Le stelle sono le stesse, ma i miti che ogni civiltà ha preservato al loro interno sono completamente diversi. Nessuno guarda più il cielo e compone costellazioni, il che è normale, riconosce Schrott. Ma non apprezzano nemmeno quelle dei loro antenati; poche persone sanno persino distinguere quelle della propria cultura. "Dalla città, si riescono a malapena a vedere", dice. "E penso che questo sia pericoloso perché le stelle hanno un potente effetto psicologico. Quando le persone guardano il cielo, si rendono conto di quanto siano piccole e insignificanti. Se smettiamo di guardarlo, non solo dimenticheremo le storie dei nostri antenati, ma potremmo anche dimenticare il nostro posto nell'universo."

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F098%2F931%2Fd74%2F098931d745b927b30e237d7cdc1d74da.jpg&w=1280&q=100)