La « feuille de route » de l'Empire romain est deux fois plus étendue qu'on ne le pensait auparavant.

Les systèmes modernes d'information géographique ont permis d'identifier 299 000 km de routes et d'autoroutes romaines, en combinant toutes les sources historiques et archéologiques existantes.

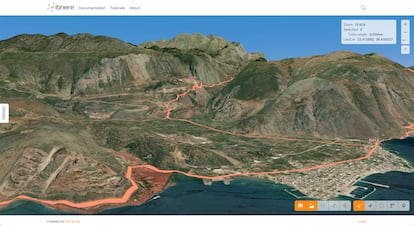

Parallèlement aux légions, des bornes milliaires jalonnaient la puissance de l' Empire romain . Placées tous les mille passus (1 478,5 mètres), ces bornes cylindriques ou parallélépipédiques ponctuaient les routes romaines, à l'instar des bornes kilométriques sur les autoroutes actuelles. Une importante équipe de chercheurs a utilisé des technologies de pointe pour explorer les archives historiques et archéologiques et reconstituer le réseau routier d'il y a 2 000 ans. Leurs découvertes révèlent qu'il était bien plus étendu, presque deux fois plus grand, qu'on ne le pensait. Ils ont également constaté qu'il ne reste presque rien de son tracé d'origine. Les résultats de leurs travaux, publiés dans la revue Scientific Data , ont été compilés et mis à la disposition du public sur le site web Itiner-e , un atlas numérique des routes partant de Rome ou y aboutissant.

« Lorsqu'on emprunte une route fortement dégradée par le temps et le passage, on entend encore dire : “C'était une route romaine”, mais les Romains les construisaient pour durer », explique Pau de Soto, du Groupe de recherche en archéologie de l'Université autonome de Barcelone (UAB) et principal auteur de cette étude remarquable. « Il faut également dissiper une idée reçue : on croit souvent qu'ils les ont pavées, comme la Voie Appienne. En réalité, ils les ont construites avec des couches de gravier de plus en plus fines, la couche de surface étant composée de gravier fin compacté. C'était la meilleure solution pour les chevaux, qui à cette époque n'étaient pas encore ferrés », ajoute l'archéologue. Comme pour les routes modernes, elles étaient surélevées par rapport au terrain environnant et présentaient une légère pente pour permettre l'écoulement des eaux. « Les premières routes modernes ont été construites selon les méthodes romaines », rappelle-t-il.

Pau de Soto et une vingtaine d'autres chercheurs ont utilisé les techniques modernes des SIG (Systèmes d'Information Géographique) pour reconstituer le tracé des voies romaines. « Les SIG sont le fondement de la recherche archéologique moderne », affirme ce chercheur de l'UAB. Ils ont combiné des textes historiques tels que l' Itinéraire d'Antonin et la Table de Peutinger , document qui s'apparente le plus à une carte routière antique, avec des études de sites archéologiques et des ouvrages sur l'histoire de Rome. « Mais aussi avec des cartes topographiques des XIXe et XXe siècles, des photographies prises par des Américains des territoires européens après la Seconde Guerre mondiale et des images satellites ; les SIG permettent de combiner les informations issues de toutes ces sources et de les cartographier sur le terrain », ajoute de Soto.

La combinaison de nombreuses sources permet d'établir qu'aux alentours de 150 après J.-C., l'Empire romain – alors à son apogée, couvrant quelque quatre millions de kilomètres carrés – comptait 299 171 kilomètres de routes. Ce chiffre ajoute plus de cent mille kilomètres aux 188 555 km calculés lors d'études précédentes et équivaut à sept fois le tour de la Terre. En Espagne seulement, le réseau routier romain dépassait les 40 000 km, soit le double des estimations antérieures. À cette époque, la distribution radiale centrée sur Madrid, caractéristique des autoroutes modernes, n'existait pas, mais certaines routes principales partaient de villes comme Augusta Emerita (Mérida), capitale de la Lusitanie romaine.

Les auteurs de la nouvelle étude estiment qu'un tiers des voies romaines reliaient des centres urbains majeurs, tandis que les deux tiers restants étaient des voies secondaires, desservant des populations locales ou régionales. Cependant, ils ont constaté que seulement 2,7 % du kilométrage total est connu avec certitude. « Il s'agit des vestiges encore préservés ou mis au jour lors de fouilles archéologiques », explique de Soto, qui ajoute que pour la grande majorité des voies romaines – près de 90 % – il ne subsiste que des indices de leur existence passée : « En archéologie des voies de passage, on parle d'axes fossilisés. Il peut s'agir d'un pont romain, des vestiges d'une route en périphérie d'une ville ou de la découverte d'une borne milliaire. » Tout indique qu'une route reliait ces éléments. Un SIG exploite ces informations pour reconstituer le tracé le plus probable, en tenant compte de la topographie du terrain, comme un col ou un passage de rivière. 7 % supplémentaires de cette carte routière totale ne seraient que des hypothèses : s’il existe deux villes romaines voisines avec des vestiges de route à leur sortie, on s’attendrait à ce qu’elles soient reliées par une seule.

« Les routes – et le réseau de transport dans son ensemble – étaient absolument essentiels au maintien de l’Empire romain », affirme Adam Pažout, historien à l’université d’Aarhus (Danemark) et co-auteur de l’étude. « Les Romains avaient conçu un système de transport complexe, composé d’auberges, de relais et de points de passage pour les messagers et les fonctionnaires voyageant à travers l’Italie et les provinces », explique-t-il. Selon Pažout, « les routes constituaient un cadre permettant de projeter la puissance romaine, que ce soit par l’armée ou par le droit et l’administration, et qui assurait la cohésion de l’Empire. »

D'après les auteurs, leurs travaux permettront de mieux comprendre l'histoire romaine. Des millions de personnes ont emprunté les voies romaines, de nouvelles idées et croyances se sont diffusées, et les légions romaines ont progressé grâce à elles, tout comme le commerce entre les différentes parties des trois continents qui composaient le territoire romain. Mais ces routes, dont le vaste réseau n'est découvert que récemment, ont également facilité la transmission de maladies et d'épidémies telles que la peste antonine (variole et rougeole) et la peste bubonique de Justinien, qui ont affaibli l'Empire. Elles ont peut-être aussi servi de points d'entrée pour les invasions barbares successives.

Les vestiges des voies romaines, même s'ils ne couvrent pas de nombreux kilomètres, font partie intégrante du tissu urbain européen. L'archéologue de Soto nous rappelle : « Le tissu urbain européen est un héritage de Rome. La plupart des villes européennes existaient déjà à l'époque romaine et étaient déjà reliées entre elles. »

EL PAÍS